微信扫一扫

中国味·比利时篇EP1|习武饮茶舞貔貅 比利时教头江汉利:我对中国文化的一切好奇

【点新闻报道】1971年,功夫巨星李小龙回港拍摄的第一部电影《唐山大兄》上映,片中李小龙迅猛的三脚回旋连环踢、凌空飞脚以及高亢的啸叫等武打噱头皆极具个性,令观众如痴如醉,功夫热潮因而掀起。

【点新闻报道】1971年,功夫巨星李小龙回港拍摄的第一部电影《唐山大兄》上映,片中李小龙迅猛的三脚回旋连环踢、凌空飞脚以及高亢的啸叫等武打噱头皆极具个性,令观众如痴如醉,功夫热潮因而掀起。

这股来自东方的功夫热潮,席卷了千里之外的一位比利时少年Ronald Galland。自幼体弱的他,在学校经常被嘲笑和欺负, 李小龙在影片里的一招一式无不让他眼前一亮,“我当时就觉得很赞、很想学。”时隔半个多世纪,Ronald Galland回忆起当时的感受,眼神中仍闪烁着少年的兴奋。

命运的齿轮由此转动。 Ronald Galland在朋友的引荐下,拜师一位当地唐人街的师傅,开始了自己的“习武生涯”。如今,少年Ronald Galland成为安特卫普唐人街上,铁牛派客家武馆的江师傅——他有个被更多人记住的中文名字:江汉利。

他和中国功夫、中国文化的故事,倏忽间,已绵延半世纪有余。

江汉利师傅。 (点新闻记者摄)

在上世纪70年代的比利时安特卫普,想要找到教中国功夫的师傅并非易事。 “因为中国人不会公开教功夫,更不会教西方人。”江汉利通过朋友引荐,找到一位在比利时教华人功夫的老师,开始学习生涯。三年后,这位师傅回到中国,江汉利后来又辗转跟不同的师傅学习,最终在90年代与来自香港的铁牛派钟根友师傅结缘。

江汉利坦言,起初自己只是跟着老师学习,并没有教拳的打算。 “突然有天师傅打电话,邀请我和他一起回香港,参加祠堂开幕仪式。”江汉利回忆,当天祠堂开幕的活动结束后师傅跟他说:“江,之前铁牛派是我的。今天,铁牛派是你的了。我怎样做的,你也怎样做;我所知道的,你也要知道。”江汉利形容,那一天好似他的“毕业典礼”,从那天起,江汉利从“跟着师傅学习”的“武痴”,成了传承铁牛派乃至中国功夫的“江师傅”。

而传承下去的核心又是什么呢?

比利时安特卫普的铁牛派武馆。 (点新闻记者摄)

重要的不是“支配对手”而是“停止争斗”

和江汉利的访问约在下午4点,当晚6点,是功夫课程开始的时间。访问后半程,学生们陆续抵达武馆:他们身着统一的练功服,见到师傅抑或摄制组的人员,都煞有介事地双手抱拳作揖行礼,课程开始前,江汉利也会带领大家一起向师祖行礼。

目前,在安特卫普这间武馆跟随江汉利学习的徒弟有十几位,不少已经学习功夫20年以上,大家更像是一个亲密的大家庭。

不少徒弟已经学习功夫超过20年。 (点新闻记者摄)

从1997年开始跟随江汉利学习武术的Mark,如今也是协助他上课的助手,“我认为他有点像我的父亲”,马克说,除了武术,江汉利也会在很多领域给他建议。学员Joris则说,之所以这么多年一直跟随师傅,是因为“每次他都为我们打开新的大门,让我们产生新的见解”。他说,这不仅是学习功夫,还有文化、哲学,以及与之相关的一切。

江汉利武馆的墙上,挂着大大的毛笔字“忍”,还有一段关于“文武原则”的讲解文字,即文化和武术,应该如何平衡,因为“只练功夫的话,你只是个会打人的薯仔。只读书的话,你只是个说空话的人。”

事实上,虽然铁牛派功夫讲究“浮、沉、吞、吐”,以动作小、爆发力强为特点。但在江汉利看来,重要的从来不是“一方要支配另外一方”,“争斗很简单,但怎样去停止争斗,这才更重要。”江汉利说。

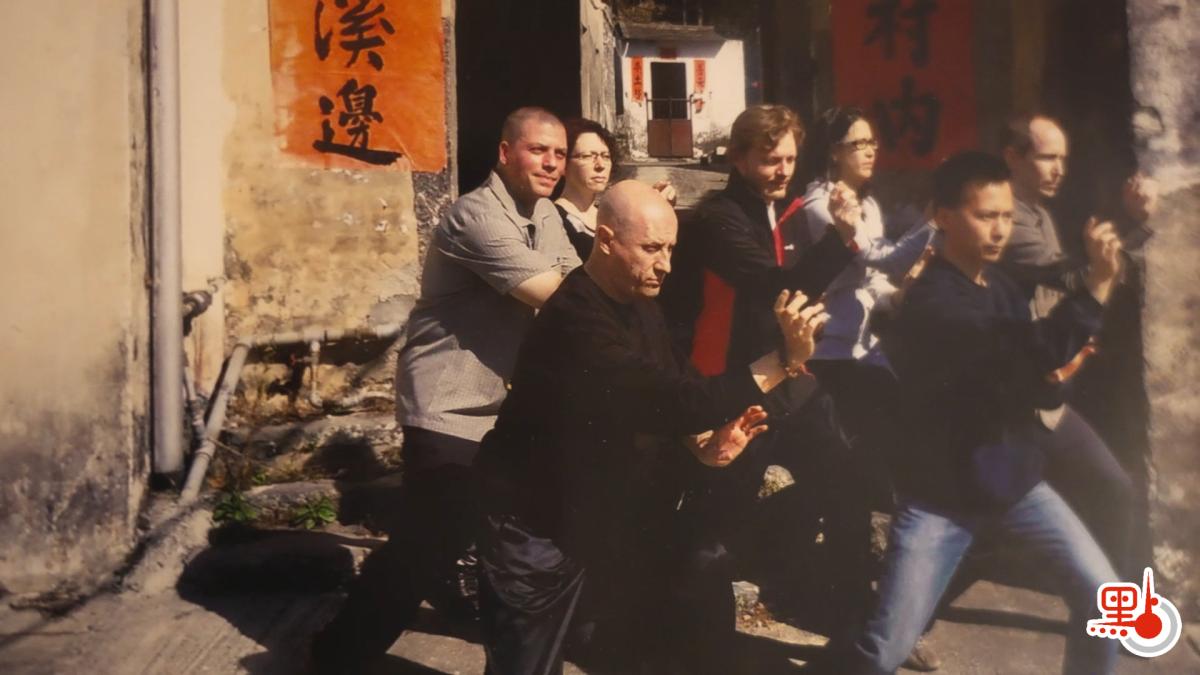

江师傅不时会带徒弟们到中国学习交流。 (点新闻记者摄)

功夫只是中国文化的3%

“未学舞狮,先学武术。”这是一句流传于中国舞狮文化中的俗语。在钻研中国功夫之余,江汉利对舞狮、舞龙、舞貔貅等中国传统文化亦有着浓厚兴趣,为此,过去30年间,他不时会带一班弟子到香港专程学习这些传统文化技艺及相关音乐的技巧。他更曾带领徒弟们在安特卫普唐人街的春节庆典上演出。

徒弟在舞貔貅。 (点新闻记者摄)

在江汉利心中,功夫给了他“丰富而充实的人生”,但“如果中国文化是100%,功夫只占了3%。”而他“对中国文化的一切好奇”。走进江汉利的铁牛派武馆,便能感受到他所言非虚:从房间里精致的整套紫砂茶具,到后院练舞的竹林,不算宽敞的空间里,有着无处不在的中国元素。

江汉利说,希望以这3%为起点,无论是他自己,还是中国功夫好奇的人们、他的徒弟们,都能接触了解更多与中国相关的东西,让生活更加丰富,“我们也正在这样做。”江汉利说。

(点新闻专题组、国际拍客Peter 摄制)

中国味·比利时篇EP1|习武饮茶舞貔貅 比利时教头江汉利:我对中国文化的一切好奇

【点新闻网】

https://www.dotdotnews.com/a/202510/14/AP68edcb3ee4b08d29053a0fe2.html

-

Downtown Genebra待售

圣保罗SP 0元/㎡ 价格待定 -

Sweet Vila Nova待售

圣保罗SP 0元/㎡ 价格待定 -

Estação Brás待售

圣保罗SP 0元/㎡ 价格待定 -

Downtown República待售

圣保罗SP 0元/㎡ 价格待定 -

Face Home Life待售

圣保罗SP 0元/㎡ 价格待定 -

Apartamento 3 dormitórios 62m vila guilherme zona norte待售

圣保罗SP 0元/㎡ 价格待定 -

My Place Paraíso待售

圣保罗SP 0元/㎡ 价格待定 -

MaxHaus BLX待售

圣保罗SP 0元/㎡ 价格待定 -

鼎尚华庭售罄

联邦州BRA 0元/㎡ 价格待定 -

水榭春天待售

0元/㎡ 价格待定 -

灿邦广场待售

0元/㎡ 价格待定 -

御岭公馆待售

0元/㎡ 价格待定

-

圣保罗SP53㎡| 2室1厅 1200元 面议

圣保罗SP53㎡| 2室1厅 1200元 面议 -

圣保罗SP100㎡| 2室1厅 0元 面议

圣保罗SP100㎡| 2室1厅 0元 面议 -

圣保罗SP61㎡| 1室1厅 600元 面议

圣保罗SP61㎡| 1室1厅 600元 面议 -

圣保罗SP80㎡| 2室1厅 900元 面议

圣保罗SP80㎡| 2室1厅 900元 面议 -

圣保罗SP93㎡| 3室2厅 1400元 面议

圣保罗SP93㎡| 3室2厅 1400元 面议 -

圣保罗SP42㎡| 1室1厅 1512元 面议

圣保罗SP42㎡| 1室1厅 1512元 面议 -

圣保罗SP103㎡| 3室2厅 4710元 面议

圣保罗SP103㎡| 3室2厅 4710元 面议 -

圣保罗SP142㎡| 3室2厅 6200元 面议

圣保罗SP142㎡| 3室2厅 6200元 面议 -

里约RIO156㎡| 3室3厅 3100元 面议

里约RIO156㎡| 3室3厅 3100元 面议 -

里约RIO56㎡| 2室1厅 1200元 面议

里约RIO56㎡| 2室1厅 1200元 面议 -

里约RIO140㎡| 3室1厅 2700元 面议

里约RIO140㎡| 3室1厅 2700元 面议 -

里约RIO280㎡| 4室2厅 6800元 面议

里约RIO280㎡| 4室2厅 6800元 面议

0条评论

推荐

投稿

我要投稿新帖

我要发帖-

需中葡语助理,工作地点圣保罗,全职加我微信kgmouse##

2025/12/16 09:25:59maykwok -

需中葡语助理,工作地点圣保罗,全职加我微信kgmouse#葡语课堂#

2025/12/16 09:23:32maykwok -

敏感货专线#专题讨论#

2025/10/30 16:43:07 巴西货代

巴西货代 -

从中国海运家具到新西兰奥克兰,惠灵顿,基督城省心省钱全攻略!#新人报道#

2025/10/30 14:40:43国际物流kevin -

从淘宝网购家具海运到澳洲悉尼,墨尔本,布里斯班省钱省心攻略!#弱弱提问#

2025/10/29 11:30:57国际物流kevin

微信公众号

微信公众号